- TSUGIO NISHIMURA 西村次雄

フォトグラファー

- 1973年、九州産業大学芸術学部写真科卒。同年渡米。1979年、「STUDIO BB」を設立。デジタルの可能性にいち早く気づき、雑誌・広告を中心に一眼レフカメラを駆使して活躍中の”IT写真家”である。建築物、料理、人物、商品、そして動物・植物・昆虫と被写体の幅も極めて広い。

-

スミレとアリ2012.05.28

なんでこんなところにスミレの花が咲いているのだろうか?と不思議に思った事はありませんか?

じつはそこにこそ、スミレの生き残り戦術が巧みに組み込まれた結果なのです。

それにしても、まだ色彩の乏しい時期にスミレの花を見つけると、なんだか得した気分になるから不思議だ。

もし、進化の過程で人間の体の奥底に虫達のような遺伝子がかすかにのこっていて花に反応するのだと仮定したらどうであろうか?

もし、そうだとしたならば花に癒されるのも、また花束を抱えた男を目にした瞬間、浮き足立つ女達がいるのも納得できるではないか。

タチツボスミレ(立坪菫)スミレ科スミレ属

スミレ科には23属約800種があるといわれています。

大半の属は木であり、約500種が木本。

草本を含む属は3属だけ。

日本にはスミレ属の多年草しか分布していない。

日本には60種が分布しており、細かく品種まで見ると220種があり、スミレの豊富な国でもある。

タチツボスミレは北海道から沖縄まで広く分布するスミレの代表格である。

(参照:山田孝彦著/スミレハンドブック)

ちなみに、スミレの語源は諸説あるが良く間違って言い伝えられる説、

「大工さんが木材に線をひく時に使う墨入れが花の形に似ているところからスミレと言われている」スミレ(菫)の名前は奈良時代以前に命名されたので、大工道具の墨入れは江戸時代のものであるから明らかな間違いである。

現在でも諸説は多く確固たる定説はないようです。

写真のスミレは京都の霊鑑寺近くの苔むした石垣に生えていたタチツボスミレです。

花言葉:「つつましい幸福」「誠実」

花期:3月上旬〜5月下旬

トビイロシワアリTetramorium tsushimaeEmery(フタフシアリ亜科シワアリ属)

分布:北海道、本州、四国、対馬、九州、屋久島、韓国、中国。

体長:2.5mm。本土で最も普通に見られる種のひとつ。草地、公園などの開けた環境に生息し、土中、石下、草本類の根元などに巣をつくる。雑食性であるが、種子も好んで集める。

(参照:寺山守解説/久保田敏写真 アリハンドブック)

写真は巣穴に種を運び込むシーン(アリがくわえている白い部分がエライオソーム:脂肪酸、アミノ酸、糖からなる科学物質)アリの好物。

トビイロシワアリ2.5mm。タチツボスミレの種2mm

スミレの不思議3

その1

なぜ春にだけ花を咲かせるのか?

春の花の代名詞であるスミレの花が咲くのは3月上旬〜5月下旬頃。

まだ他の競争相手が少ないこの時期にいち早く花を咲かせ、太陽光エネルギーを存分に取り入れ花に蜜をため虫達を呼び寄せ他の個体と受粉します。

この時期に他の個体との遺伝子交換を行い病気などに強い遺伝子の種を作ることが出来ということになります。

その2

春を過ぎると花を咲かせないのになぜ次々と蕾が実るのか?

おかしいことに、夏に花が咲いてるところは見た覚えがないのになぜ蕾が実るのか?

じつはスミレは閉鎖花(自家受粉する)だからです。

春を過ぎると他の競争相手がどんどん大きくなり、太陽光エネルギーを遮り光が届きにくくなります。

また、花を咲かせても目立ちにくい為、虫達にアピールできなくなります。

そこで、スミレは考えました。

だったら花を咲かせるエネルギーも虫達に見つけてもらえないのなら無駄になる。

ならば、蕾だけを実らせ自家受粉し、11月頃まで次々に実らせて、生き残るという選択をしました。

たくさんの蕾を実らせるのはそれだけ生育率が低いためだと考えられています。

その3

どうしてこんな場所にスミレは咲いているのか?

たくさんの種を遠くに飛ばすには自力だけでは不可能で、スミレはアリの好物エライオソームという物質を種に付けスミレの回り約3m四方に種をはじき飛ばします。

その種を見つけたアリは好物のエライオソームだけが欲しいのですが容易に切り離せない強さで種とセット(抱き合わせ)なっているので仕方なく種ごと巣に運び込みます。

巣の中で無事切り離された種の部分はアリにとってもはや邪魔物で巣の外に捨てられます。

その時、捨てられた強運の種が競争相手の少ない早春に、いの一番で花を咲かせるというわけです。

この時の撮影技法(環境とタイミング)

植物や鳥、虫の活動のタイミングはお互いに密接に重なり合っており旬の時期を逃すと1年待たなければならない。

今回は撮りたい画のタイミングが重要で絶えず観察を続ける事が肝心でした。

スミレの花と、種の実りのタイミング、そこにアリが重なるのでまったく気が抜けない。

スミレの画は苔むす石垣などに生えている環境が条件。

4月:タイミングよく京都で理想の苔むす石垣に生えている生き生きとしたタチスボスミレを見つける。

5月:アリ撮影のキーポイント3点。

その1、アリと種の大きさのバランス。「タチツボスミレの種2mm」と「アリ2.5mm」が最適のトビイロシワアリの巣を見つける。

その2、巣穴に運び込むシーン。

その3、巣穴に運び入れる時に「種」と「エライオソーム」がしっかりと解る画でなければ撮る意味がないと考える。

それらが、絶妙なタイミングで重なるのをひたすら待ち受け撮影しました。

カメラ設定

上:絞り値:F/14、シャッタースピード:1/125秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:+0.7、ホワイトバランス:オート、測光モード:平均測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離65mm

下:絞り値:F/7,1、シャッタースピード:1/80秒,ISO感度設定:800、露出モード:マニュアル、露出補正:−1、ホワイトバランス:オート、測光モード:平均測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離105mm

使用ソフト

Raw現像ソフト:Lightroom4、最終調整PhotoshopCS5使用

使用機材

上:Canon 5DM2, MP-E65mm f/2.8 1-5x 、マクロリングライトMR-14EX

下:Nikon D800、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G

POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄

写真家

日本三大桜2012.04.24

それぞれ推定1000年以上の歳月を生き延びてきた、まことに強運の持ち主のサクラ達である。

その生命力に畏敬の念をもって、大勢の老若何女が日本三大桜のもとに訪れる。

先日、京都で仕事があり一日早く出発して根尾谷淡墨桜にあいに行った。

大垣から樽見鉄道の2両連結の電車に乗り込むと、東京の通勤ラッシュなみの大混雑。

どんな人たちが乗っているのだろうかと車内を見渡すと8割ほどが老人達であった。

それにしても、日本のおばちゃん達は好奇心と行動力に満ちあふれている。

また、その中の数人は本格的な一眼レフを肩に下げているではないか。

記憶は曖昧だが、どこかのプリンター会社の調査で、家庭用プリンターの最大出力数が一番多いのは40〜50代のおばちゃん達であると書いていた。しかり、カメラとプリンター会社の技術者と営業マンはこの車内状況を見たら考えを新たにしなければなるまい。

ところで、この元気なおばちゃん達。

連れ合いはいったいどうしたのだろうか?

まさか、うっとうしい爺どもはおとなしく留守番しとけというわけであろうか。

『見かぎりし 古郷の桜 咲きにけり』 一茶

根尾谷淡墨桜

所在地 : 岐阜県本巣郡根尾村

推定樹齢1500年のエドヒガンザクラ。継体天皇お手植えになり、別れを惜しみ次の詠歌一首を遺された。

「身の代と遺す桜は薄住よ 千代に其の名を栄盛へ止むる」

大正時代には大雪による大枝のボッキリがあり、それを機に樹勢が著しく衰えて来たとの事。

昭和24年に山桜の若根238本を根継ぎしたほか、いろいろな保護がつづけられ回生がはかられた事が知られている。

他の三大桜も同じように、近年は樹の空洞が広がり老化がすすんでいるが、樹木医や地元民により手厚い看護で守られている。

淡墨桜は咲き始めがピンクで、しだいに白い花びらになり、散る間際に,墨をさしたような色に変わる。

山高神代桜

所在地:山梨県北杜市武川町山高2763

樹齢1800年とも2000年ともいわれる。

エドヒガンザクラ。

山高の「実相寺」の境内の現存するこの桜は、日本最古最大巨樹である。

日本武尊が東征の帰り道、この地を訪れ記念にお手植えされたおり「神代桜」と名付けられたとのこと。

その後、日蓮聖人がこの木の衰えを見て、回復を祈ったところ再生し「妙法桜」とも呼ばれる。

三春の滝桜

所在地 : 福島県田村郡三春町大字滝桜久

推定樹齢1000年のベニシダレザクラ。

滝桜は、薄紅の花が流れ落ちる滝のように咲き匂うことから名付けられた。

ちなみにこの滝桜は1611年12月2日慶長三陸地震8,1から明治三陸地震8,2〜8.5、昭和三陸地震8.1、そして今回の地震東北地方太平洋沖地震9、4回経験している事になるが、そこへ原発事故が重くのしかかる。

この画は去年の4月24日撮影。震災直後にもかかわらず車の渋滞が高速の出口まで延々と連なっていた。

日本三大桜中では最後に咲く桜で、これから見頃を迎える。

この時の撮影技法(SIGMAの実力)

桜の撮影では、高解像度カメラが求められる被写体のひとつでもある。

ちょっとだけこのカメラの特徴を説明します。

「Foveon X3ダイレクトイメージセンサーは、RGB全色を3層で取り込むことができる画期的なフルカラーイメージセンサーで、原理的に偽色が発生しない為、ローパスフィルターを必要とせず、光と色の情報を余すことなく取り込むことができます。

4,600万画素の高画素のフルカラー情報により、立体的で臨場感のある精緻な画像が得られる」シグマのサイトから引用

この説明のとおり、うまくツボにはまればフイルム並みの発色を得られ、桜の花びら一枚一枚見事に解像し立体感のある画は見事。

ただし、総ての動作は緩慢で大型カメラを扱うような慎重さが求められる。

パッとカメラバックから取り出しサクッと撮影するのは出来ない事はないけれど、はっきり言って向きません。また、Raw現像にはSIGMA Photo Pro5.2の専用ソフトを使うしかないのがチョット面倒でもある。しかし、カメラを操る感覚は久し振りで心地よい。

根尾谷淡墨桜

使用機材:SIGMA SD1 Merrill,17-50mm。三脚ベンロカーボンネオフレックス

カメラ設定

絞り値:F/11、シャッタースピード:1/125秒,露出モード:マニュアル、露出補正:−1/2段、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ISO感度設定:100、ピクチャースタイル:スタンダード、35mm換算焦点距離25mm、ROW現像ソフト:SIGMA Photo Pro5.2、仕上げソフト:Photoshop CS6

山高神代桜

使用機材:Canon 5D MarkⅡ、CANON 17-40mm。

カメラ設定

絞り値:F/11、シャッタースピード:1/250秒,露出モード:マニュアル、露出補正:−1/2段、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ISO感度設定:200、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離24mm、ROW現像ソフト:Lightroom 4、仕上げソフト:Photoshop CS6

三春の滝桜

使用機材:Canon 5D MarkⅡ、CANON 17-40mm。

カメラ設定

絞り値:F/13、シャッタースピード:1/80秒,露出モード:マニュアル、露出補正:−1/2段、ホワイトバランス:オート、測光モード:部分測光、ISO感度設定:100、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離17mm、ROW現像ソフト:Lightroom 4、仕上げソフト:Photoshop CS6

POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄

写真家

コミミズク2012.03.12

種は異なるが、おなじ名前の生き物が存在する。

鉄道ファンを「鉄ちゃん、撮鉄、乗鉄、鉄子」などとよぶように、鳥好きを「鳥屋」とよび、虫好きを「虫屋」とよぶ。

「コミミズク」と聞けばそれぞれの脳内で異なった映像が再現されることとなる。

しかし、そのどちらも頭に再現されたのなら、貴方は相当な物好きで、変わり者であることは疑いないところであります。

ご存知だろうか、鳥屋と虫屋にはある一定の傾向があるのを。

鳥屋の行動を観察すると「群れる」「決まり事を作る」「仕切りやが現れる」。

そこへ、鳥屋の不文律を知らない一般人がそれを破ろうものなら、烈火の如く大声を張り上げ怒鳴りあう場面に遭遇することがままある。

暗黙の了解を知らないのだから、お気の毒様というほかないが・・・。

その逆が虫屋で「規則」や「決まり事が大嫌」で「単独行動」の「アナーキー」傾向があり、孤独を好み飽きもせず虫を何時間でも見続ける。

樹の種類を見ただけで舌なめずりする。

樹の皮を剥がし、スヤスヤ眠る虫達をたたきおこす。

朽ち木を蹴っ飛ばす。寒さに動けぬ虫を執拗に撮影する。

しまいには、拉致して持ち帰ることもある。

このように書くと極悪非道にみえるが決してそうではなく、一部の心なき人を除き、どちらも生き物に対し専門的な知識で関心をもち、鳥や虫たちの住む環境破壊を危惧している、心優しい人たちであるということを申し添えておく。

そういえば、虫を家に持ち帰り肥育していると、小学生の娘に「パパ!動物虐待はよくないよ、可哀想だから放してあげて」と、説教されたことがあったけ。

いまではオーストラリアに住む娘から「こちらにはパパの大好きな、大きな虫も、美しい鳥も沢山いるよ、早く撮りにきなよ」と誘いのスカイプ会話があったりする。

群れる鳥屋であれ、アナーキーな虫屋であれ、生き物の幽玄の世界を逍遥するのも不良親父の楽しくすてがたい道草だと想う今日この頃なのです。

参考文献

『三人寄れば虫の知恵』新潮文庫、養老孟司・奥本大三郎・池田精彦

コミミズク(小耳木菟、Asio flammeus)フクロウ目、フクロウ科

日本へは、越冬のため沖縄を除き、ほぼ全国的に飛来する。

大きさは鳩ぐらいで約40cm。

外耳状の羽毛(羽角)が短い(小さい)ことが名の由来。水辺の草原や湿地等に生息し、草原性でネズミ、小鳥,昆虫などを食べる。明るい日中でも活動するので撮影向きのフクロウでもある。

100人ほどのカメラマンが群れていた渡良瀬遊水池にて。

獲物を探すコミミズクと目があった。「よう!」「カシャリ!」

コミミズク(小耳蝉、Ledropsis discolor)

分類:節足動物門>昆虫綱>有翅昆虫亜綱>カメムシ目>ミミズク科

セミに近い仲間で、翅端まで9mmほど,ホストはシラカシ、クヌギ、コナラなどのブナ科植物。

靴ベラのような体はカモフラージュウが見事で枝にピタリと密着、体色も緑色や、この写真のような薄茶の奴がいて非常に見つけにくい、隠蔽擬態(いんぺいぎたい)である。

幼虫越冬なので、幼虫は木柵など這っているのをときどき見かけるので注意して探すと比較的見つけやすいが、小さいので目を凝らして探すこと。

この幼虫はシラカシにピタリと張り付いていて、

「見っけ!」といってもピクリともしません。

誰もいない石神井公園にて、享楽「カシャリ!」

この時の撮影技法(マニュアルフォーカスその2)

超望遠レンズやマクロレンズは被写界深度が浅く、それゆえデリケートなピントあわせが求められるところが似ています。

無論オートフオーカスで撮れないというわけではありませんが、オートフォーカスゆえ中心に被写体を捕らえなければならず構図が単調になってしまいがちです。

ぞくにいう日の丸構図というやつで、余白のバランスが単調で面白みにかける画になりがちです。

そこで、マニュアルフォーカスをつかえば、狙った「主役」をより「強調」する狙い通りの構図をものにすることが出来、常に被写体の特徴をどうすれば生かせるのだろうかと考える習慣がつくようになるのです。

慣れない最初のうちは難しいかもしれませんが、コツをつかみ慣れてしまえばこんなに簡単だったのか、もっと早く試しておけば良かったと思うことでしょう。

ちなみに、今回使用レンズはどちらもマニュアルフォーカスレンズです。

「なーんだ、AF付きのレンズ持ってないジャン」「・・・よいのです」

カメラ設定

上:絞り値:F/9、シャッタースピード:1/1600秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:−0.67、ホワイトバランス:オート、測光モード:スポット、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離(35mm換算)750mm

下:絞り値:F/10、シャッタースピード:1/200秒,ISO感度設定:100、露出モード:マニュアル、露出補正:なし、ホワイトバランス:オート、測光モード:平均測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離65mm

使用ソフト

Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用

使用機材

上:Nikon D300、Nikon ED NIKKOR 500mm 1:4P、三脚:SLIK GRAND PRO CF-3 SP、雲台:SLIK TELE BAALANCE 6

下:Canon EOS 5D、MP-E65mm f/2.8 1-5x Macro Photo 65mm 1:2.8、マクロリングライトMR-14EX, スピードライト580EX(バックライト露出補正+1で使用)

POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄

写真家

カイツブリの交尾2012.03.06

柔らかな光の中で、カイツブリのカップルが巣作りに励んでいた。

レンズを向けると大勢の野次馬が蟻のように集まって来た。土曜日なのだから仕方あるまいが、数人のカメラマン達はこのアリ達に嫌気してこの場を立ち去ったのだが・・・、その判断は後で後悔する事になる。

カイツブリ(カイツブリ目、カイツブリ科、カイツブリ属)

全長は約26cm。

翼開長約45cm。日本のカイツブリ科のなかでは一番小さく、翼は短く飛ぶことは不得意である。

全国の湖沼・池・堤に分布する留鳥で湖沼が凍る地方は短い渡りをする。繁殖時には、水面に浮き巣をつくる。

雌雄とも不釣り合いでデカイ若草色のアンヨの持ち主で、歩くのには適さないが水の中では櫂のように巧みに使い潜水する。「カイツブリ」の名の由来は、水を「掻いて潜る」や、潜る水音が転じて「つぶり」だとの説がある。写真の交尾シーンは、雌雄逆位置の交尾行動や擬似交尾があるらしい。したがって、上が♂とは限らない不思議な生態の鳥でもある。下の写真は交尾後の見つめ合うシーン。

この時の撮影技法(絞ったら高価なレンズに化ける)

このAF-S NIKKOR VR 70〜300 1:4.5-5.6G EDレンズは開放辺りではあまり解像感が良くありません(ぼんやりとした画)。高価なレンズならば開放絞りでもキリリと奇麗に解像しますが、大きく、重く、常時携帯するには不向きです。撮影対象物が明確に決まっていない場合、小さく、軽いこのレンズをリュックの片隅に放り込んでいます。そこで、解像感の悪さは「絞りを絞り込む事」により補います。

コツは2絞りほど絞り込むこと。同じ絞り値ならば高価なレンズに匹敵する程の解像感が、ほどほどに得られるということになります。販売されているレンズのほとんどは、2絞り程絞り込むことで最高の描写をするように設計されています。勿論、煮ても焼いても食えぬレンズも存在しますが・・・。

開放絞りの描写力は価格差が明確に現れますが、開放絞りで撮影しなければ、絞り込むことで安価なレンズでもほどほどに事足りるというわけです。持参していなければ宝の持ち腐れ、この画も撮れなかったのですから。

カメラ設定

絞り値:F/11、シャッタースピード:1/250秒,ISO感度設定:400、露出モード:マニュアル、露出補正:なし、ホワイトバランス:オート、測光モード:平均測光、ピクチャースタイル:スタンダード、焦点距離300mm

使用ソフト

Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用

使用機材

Nikon D90、AF-S NIKKOR VR 70〜300 1:4.5-5.6G ED

POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄

写真家

小さな春の兆し2012.02.24

エノキの下でレジャーシートを敷き、オオムラサキの幼虫をうつ伏せで撮影していたら。

見知らぬおじさんが「大丈夫ですか?」と心配そうな顔で呼びかけて来た。

起き上がると「脳卒中かなにかで倒れていると思ったもので・・・」。

しかたあるまい、私は何時間も同じ姿勢で動かないのだから。

「元気です」のタオルでも近くの枝にでもくくりつけるか。

100m程移動。

オオイヌフグリ(大犬の陰嚢)が一日だけの可憐な花を光に向けて咲いていた。

誰もいないかキョロキョロ周りを見渡し、またしても行き倒れ老人よろしく腹這いになる。

それにしても可哀想な名前をつけられたものだ。

フグリとは犬のキンタマの事である。

花が散り実になると犬のあそこそっくりに見えるらしいからフグリである。

その横にはホトケノザ「仏の座」が咲いている。

こちらは良い名前をもらった。セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ、言わずと知れた春の七草のひとつ、と思いがちだがこの写真のホトケノザは「シソ科」なので固くて食用に適さないとか。

「キク科」のコオニタビラコが春の七草のホトケノザ。

季節は着実に光の温度を上げ下げし、呼吸しているようにみえ、そこには「小さな春の兆し」が輝いている。

小さな春の兆し

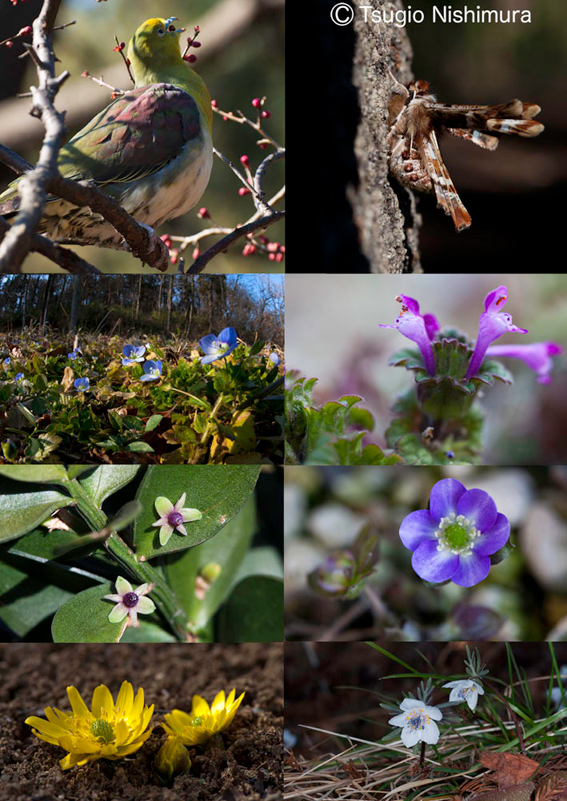

右上から時計回りに

オカモトトゲエダシャク(岡本棘枝尺蠖), ホトケノザ(仏の座),ユキワリソウ(雪割草)、セツブンソウ(節分草)、フクジュソウ(福寿草)、ナギイカダ(梛筏)、オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢)、アオバト(緑鳩)

オカモトトゲエダシャク(岡本棘枝尺蠖)

チョウ目、シャクガ科、エダシャク亜科

蛹で越冬して春先に出現するスプリングエフェメラルである。

羽をたたんで鳥のフンに擬態しているらしい。前翅長18mm〜21mm。

お腹が大きいので♀と思ったが、触角が櫛歯状なので♂。

ホトケノザ(仏の座)

シソ目、シソ科、オドリコソウ属

原産地:ヨーロッパ。草丈:10〜30cm,花径:0.8〜1.5cm。

丸く取り囲んでいる葉が、蓮台に似ている事から仏の座。

花期:3月~6月頃

花言葉:輝く心、調和

ユキワリソウ(雪割草)

サクラソウ科、サクラソウ属の多年草。雪割草はキンポウゲ科のミスミソウ、スハマソウ、オオミスミソウ、ケスハマソウなどの総称です。高山植物で落葉広葉樹林に自生。

雪の残っている所に雪を割るように出てくる事から雪割草。

花期:3月〜5月頃

花言葉:あなたを信じます、信頼、期待、優雅、期待、和解

セツブンソウ(節分草)

キンポウゲ科セツブンソウ属の多年草。落葉広葉樹林の林床に生え、石灰岩地を好む。

節分の頃から花が咲き始めるので、この名前になったと言われる。

花期:1月下旬〜3月頃

花言葉:人間嫌い、光輝、微笑み、気品

フクジュソウ(福寿草)

キンポウゲ科、フクジュソウ属

旧暦の元旦のめでたい時期に開花。開花の期間も長いことから、「福」と、「寿」」をあてて福寿草。

江戸時代頃から「難を逃れる」と言われる南天と共に正月を飾るようになった。

別名ガンジツソウ(元日草)

花期:2月〜3月

花言葉:幸福、幸せを招く、思い出、回想、祝福

ナギイカダ(梛筏)

ユリ科、ナギイカダ属、常緑小低木。花の大きさは2mm程でとても小さい。

原産地:地中海沿岸地方。日本へは明治時代初期に渡来。

葉姿がナギ似ていることと、葉の上に花が咲くことからハナイカダ。

花期:2月〜5月頃。雌雄異株

花言葉:陽気

オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢)

ゴマノハグサ科クワガタソウ属、越年草

原産地:ヨーロッパ。直径が10mm位のコバルトブルーの可憐な花。

花の寿命は1日。

日本へは明治初期に渡来した。

オオイヌノフグリは日本産のイヌノフグリよりも花が大きいので「大犬の陰嚢」花の大きさは7~10ミリ程。

花期:2月〜5月

花言葉:小さな幸せ、神聖、清らか、信頼、忠実。

アオバト(緑鳩)

ハト目、ハト科、留鳥または漂鳥。全長33cm。

新緑は、青葉なので緑は青いでアオバト(緑鳩)。

梅の蕾を食べるアオバトです。以前(2007年7月)、神奈川県大磯町にて台風前日の荒れ狂う大波にひるむ事無く、ミネラル補給のため海水を飲みに丹沢方角から沢山のアオバト飛来していました。

その中に大波に飲まれて溺れ死ぬ個体も。

まさに命がけのミネラル補給です。

今回は梅の蕾を食べている早春のシーンです。

この時の撮影技法(鳥、虫、花、欲張りな被写体撮影の道具立て)

鳥を撮影していると、花や虫がどうしてもリンクする。

虫の生態を撮影すると当然、鳥や花がリンクする。

花もしかりで、生態系は見事に繫がっている。

結果、欲張りな私はリュックがパンパンに膨らむ事になる。

そこで被写体が明確に決まっていない場合、軽くする意味で機材選びにチョット工夫が必要だと言うお話です。

「鳥」には望遠レンズ70-300mm。(遠い花や近づけない虫などにも重宝)

「虫と花」にはマクロレンズ、フィッシュアイレンズ、ストロボ。

しかし、使いたいレンズがキヤノン、ニコンとあるので、動き回るにはボディーやカメラバックは出来るだけ軽い方がよい。

画素数は被写体により使い分ける。

リュックも軽くてビニール製(雨対策)の安物が使い易い。

足りない所は自分で改造すれば事足りる。

カメラ一台は肩にタスキがけして緊急時に対応出来る態勢にする(D90に60mmマクロ+リモートキットR1)。今一番のお気に入りセットで、長時間首からぶら下げても全然疲れない。

軽いボディー&レンズ&ストロボ

キヤノン5DMⅡ、40D。8mm+テレコン1.4X、MP-E65mm,100mmmマクロ,300mmF4、マクロリングライトMR-14EX、スピードライト270EXⅡ、430EXⅡ,SPEEDLITE TRANSMITTER ST-E2

ニコンD90、D300。AF MICRO 60mm,AF-SMICRO 85mm,VR AF-S70-300,ストロボ、ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11、SPEEDOLIHT SB-600

アクセサリー<・strong>

ストロボディフィーザー(柔らかな拡散光)、膝当てパッド(岩場や小石など痛いので)、レジャーシート(行き倒れ老人状態)、三脚(たまに持参)

レリーズ、虫眼鏡、LEDライト(暗い場所の虫や花に),ナイフ、ホテルで貰ったシャワーキャップ(雨の時にカメラにかぶせる)、ソイジョイ(お腹がすいた時)、ミカン(冬の水分補給)、予備バッテリー(冬場は保ちが悪い)

新しい機材予約

先日プロ向けの発表会が原宿で行われ初めて出かけてみた。

お目当てはD800とD800E。

この目でその違いをしっかりと確認したかったのが一番である。

正直、見比べたけれどその違いは良くわからない。

ニコンの担当者も正直に「我々でもその違いは良くわかりません」と応えていた。

当然、両機種とも予約を済ませたがD800Eはキャンセルする事になりそうだ。

それともう一台気になる機材がある、フォビオンセンサーのSIGMA SD1こちらも銀座での説明会に出かけた。

そしてSIGMA SD1 Merrillが発表、値段が一気にプライスダウンして試してみようかと思う価格に設定された。

フイルムと同じ方式の3層センサー、こちらも購入になりそうだ。

最後にオリンパスのOLYMPUS OM-D E-M5、チルト可動式の有機ELタッチパネルモニター、高速応答の静電容量式タッチパネル、5軸対応メカニカル手ぶれ補正、防塵・防滴性能のボディーが魅力だ。

普段使いにはオリンパス、インテリアと舞台にはニコン、風景にはシグマ。合計3台購入予定。まだ姿を見せぬキヤノンの5DXと4000万画素フルサイズセンサーを搭載したEOS 3Dもおおいに気になる。

使用ソフト

Raw現像ソフト:Lightroom3、最終調整PhotoshopCS5使用

使用機材

キヤノン5DMⅡ。40D。8mm+テレコン1.4X、100mmmマクロ,300mmF4、

ニコンD90、D300。AF MICRO 60mm, VR AF-S70-300,ストロボ、ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1, SB-R200用配光アダプター SW-11、SPEEDOLIHT SB-600

POSTED BY:

TSUGIO NISHIMURA/西村次雄

写真家